証券会社の利用実態調査のアンケートを実施

全国の投資家386名を対象に、証券会社の利用実態や投資行動に関するアンケート調査を実施し、その結果を発表しました。本調査は、個人の資産形成における証券会社選びや投資判断の実情を明らかにし、より良い投資環境の実現に貢献することを目的としています。

調査サマリー

今回の調査では、現代の投資家動向に関する以下の重要なポイントが明らかになりました。

- 証券会社利用状況:ネット証券の利用が活発

現在利用している証券会社として「楽天証券」の利用者が62.7%と多く、次いで「SBI証券」が42.7%となりました。これらネット証券を中心に、多くの投資家に活用されている状況が見受けられます。 - 投資開始の最大動機は「NISA制度」

投資を始めたきっかけとして「NISA(新NISA・ジュニアNISAなど)の存在を知って」が21.8%で最多回答となり、税制優遇制度が投資家層拡大に大きく貢献していることが示されました。 - 複数口座保有が半数超えるも、実利用は1~2社に集中

証券口座を「2口座以上」保有している回答者は50.5%にのぼりましたが、実際に「取引に利用している」口座数は「1口座」が68.1%と大半を占め、メイン口座を絞って利用する傾向が見られました。複数口座の使い分け理由としては「投資スタイル別に使い分けている」(48.8%)が最多でした。 - 投資目的は「老後資金」が依然トップも、NISA活用など多様化

投資の主な目的では「老後の生活資金を準備するため」が54.4%で最も多く、次いで「税制優遇制度(NISA・iDeCoなど)を活用するため」(40.9%)、「日常の生活費・副収入を得るため」(39.4%)と続き、複数の目的を組み合わせる傾向が見られました。 - 損失経験者は約7割、最多理由は「売買タイミングの誤り」

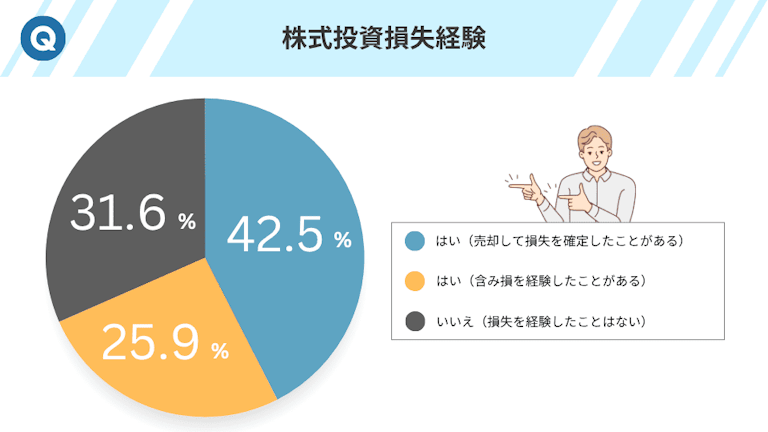

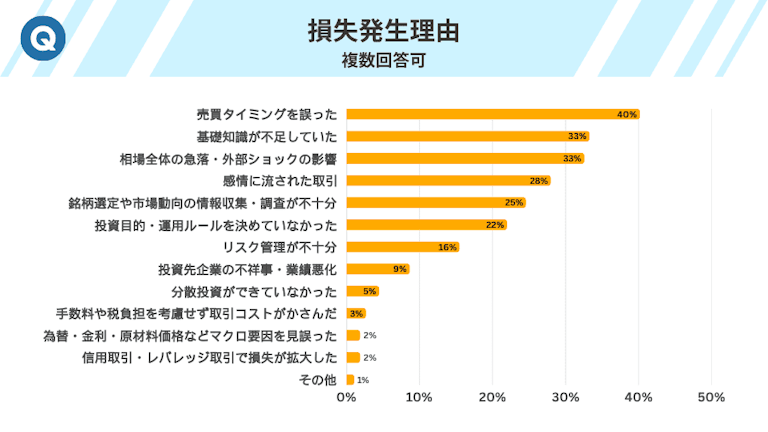

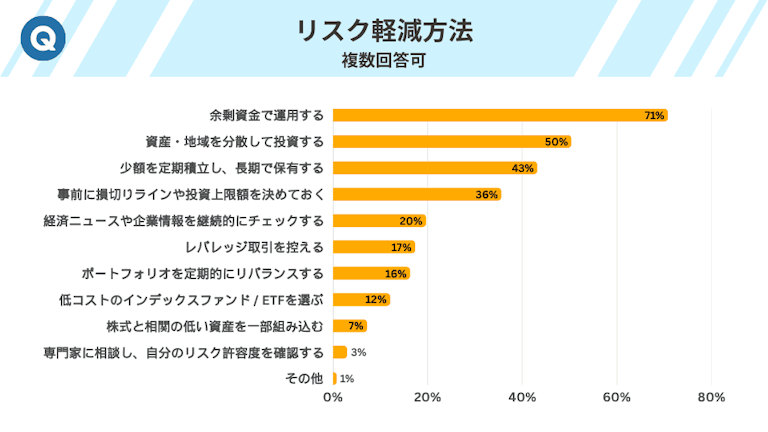

株式投資で損失を経験したことがある回答者は68.4%(「はい(売却して損失を確定したことがある)」42.5%、「はい(売却はしていないが含み損を経験したことがある)」25.9%)に達しました。損失理由のトップは「売買タイミングを誤った(高値掴み / 早すぎる損切りなど)」(40.2%)、次いで「投資そのものをほとんど勉強しておらず基礎知識が不足していた」(33.3%)でした。リスク対策としては「余剰資金で運用する」(70.8%)が最も重視されています。

アンケート概要

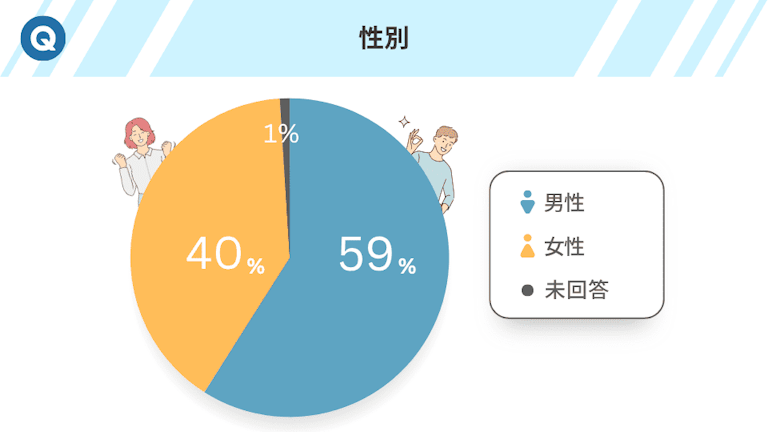

- 総回答数:386票(男性:227人 / 女性:156人 / 未回答:3人)

- 調査方法:インターネット調査

- 調査エリア:全国

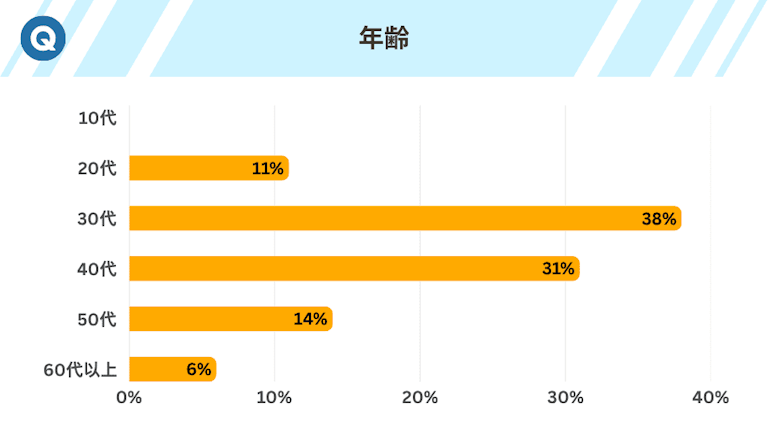

- 調査対象:株式・投資信託などの資産運用経験がある10代~60代以上の男女(10代:0.3%、20代:11.4%、30代:37.6%、40代:30.8%、50代:14.2%、60代以上:5.7%)

- 調査期間:2025年6月4日~2025年6月9日

- 調査・分析:株式会社TAG STUDIO

回答者の属性

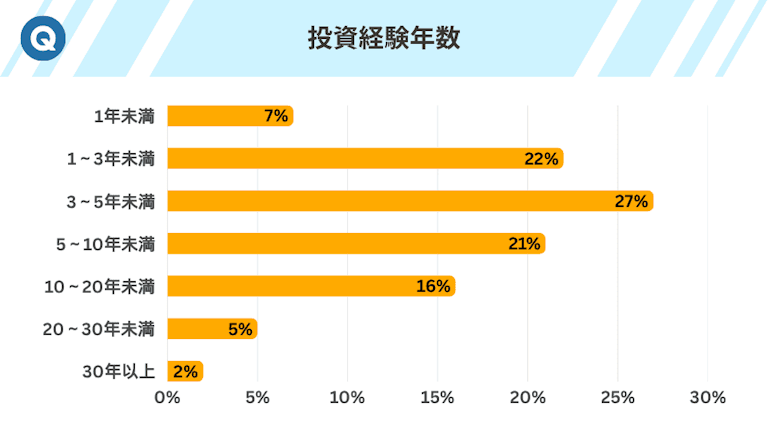

今回の調査では、回答者の年齢層は30代(37.6%)と40代(30.8%)が全体の約7割を占め、働き盛りの世代が資産形成に積極的に取り組んでいる様子がうかがえます。性別では男性が58.8%、女性が40.4%でした。投資経験については、「3~5年未満」(27.2%)が最も多く、次いで「1~3年未満」(21.8%)、「5~10年未満」(21.2%)と続き、比較的近年に投資を始めた層が多いことが特徴です。

これは、近年のNISA制度の拡充やネット証券の普及が影響していると考えられます。

性別

性別 | 割合 |

|---|---|

男性 | 59% |

女性 | 40% |

未回答 | 1% |

年齢

年齢 | 割合 |

|---|---|

10代 | 0% |

20代 | 11% |

30代 | 38% |

40代 | 31% |

50代 | 14% |

60代以上 | 6% |

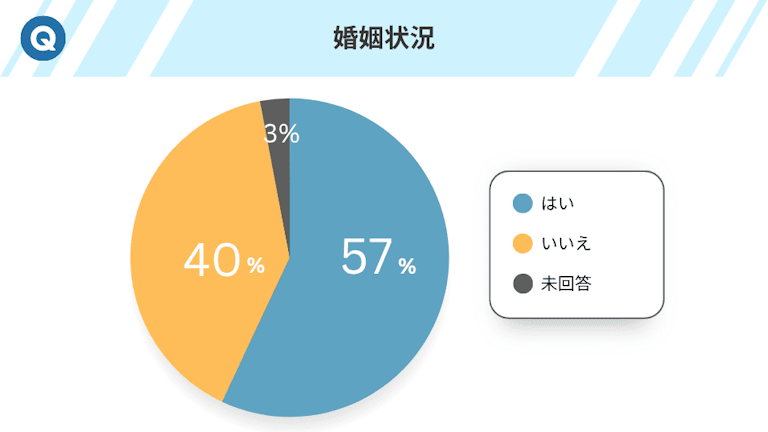

婚姻状況

婚姻状況 | 割合 |

|---|---|

はい | 57% |

いいえ | 40% |

未回答 | 3% |

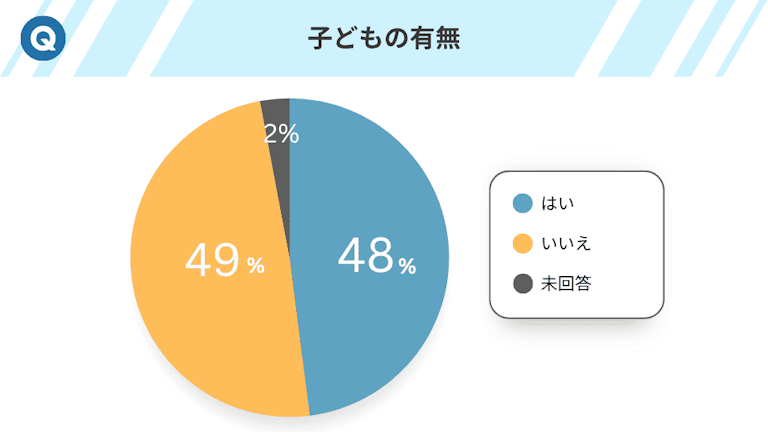

子どもの有無

子どもの有無 | 割合 |

|---|---|

はい | 48% |

いいえ | 49% |

未回答 | 3% |

投資経験年数

投資経験年数 | 割合 |

|---|---|

1年未満 | 7% |

1~3年未満 | 22% |

3~5年未満 | 27% |

5~10年未満 | 21% |

10~20年未満 | 16% |

20~30年未満 | 5% |

30年以上 | 2% |

調査結果の詳細分析

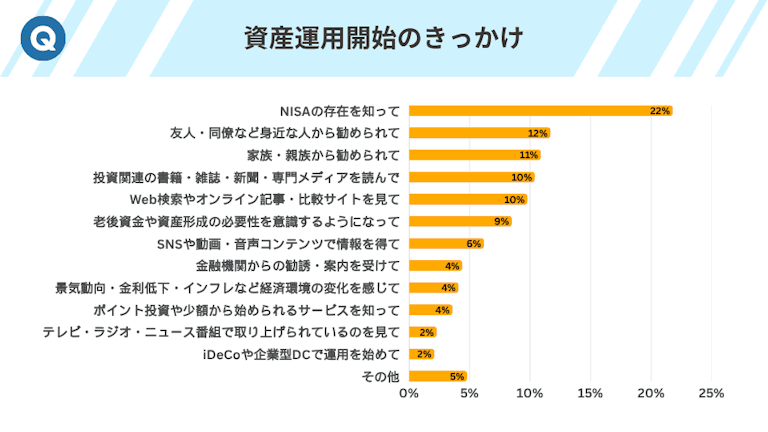

投資開始のきっかけ:「NISA制度」が2割超、若年層は「SNS・動画」も

資産運用開始きっかけ | 割合 |

|---|---|

NISAの存在を知って | 21.8% |

友人・同僚など身近な人から勧められて | 11.7% |

家族・親族から勧められて | 10.9% |

投資関連の書籍・雑誌・新聞・専門メディアを読んで | 10.4% |

Web検索やオンライン記事・比較サイトを見て | 9.8% |

老後資金や資産形成の必要性を意識するようになって | 8.5% |

SNSや動画・音声コンテンツで情報を得て | 6.2% |

金融機関からの勧誘・案内を受けて | 4.4% |

景気動向・金利低下・インフレなど経済環境の変化を感じて | 4.1% |

ポイント投資や少額から始められるサービスを知って | 3.6% |

テレビ・ラジオ・ニュース番組で取り上げられているのを見て | 2.3% |

iDeCoや企業型DCで運用を始めて | 2.1% |

その他 | 4.8% |

投資を始めたきっかけとして最も多かったのは「NISA(新NISA・ジュニアNISAなど)の存在を知って」(21.8%)でした。

特に20代では31.8%と他の年代よりも高く、若い世代にとってNISA制度が投資を始める大きな動機となっていることが明確です。次いで「友人・同僚など身近な人から勧められて」(11.7%)、「家族・親族から勧められて」(10.9%)と、周囲からの影響も依然として大きいことがわかります。

年代別に見ると、10代・20代では「SNSや動画・音声コンテンツで情報を得て」投資を始める割合が他の年代より高く、デジタルネイティブ世代の情報収集方法が投資行動にも反映されています。

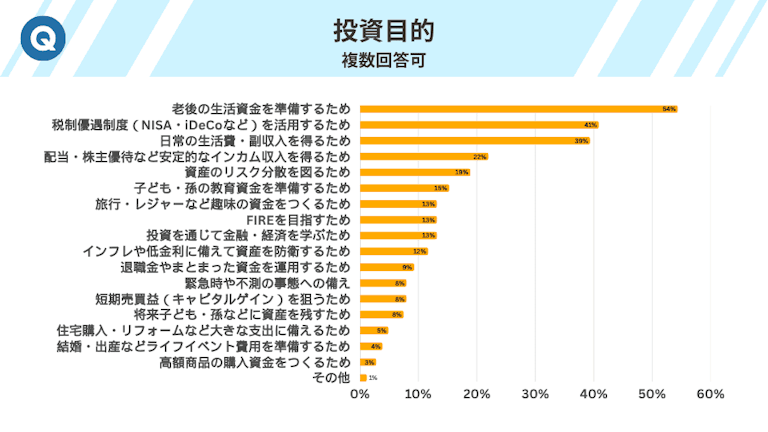

投資目的:「老後資金」が半数超、年代で異なる優先順位

投資目的 | 割合 |

|---|---|

老後の生活資金を準備するため | 54.4% |

税制優遇制度(NISA・iDeCoなど)を活用するため | 40.9% |

日常の生活費・副収入を得るため | 39.4% |

配当・株主優待など安定的なインカム収入を得るため | 22.0% |

資産のリスク分散を図るため | 18.9% |

子ども・孫の教育資金を準備するため | 15.3% |

旅行・レジャーなど趣味の資金をつくるため | 13.2% |

FIREを目指すため | 13.2% |

投資を通じて金融・経済を学ぶため | 13.2% |

インフレや低金利に備えて資産を防衛するため | 11.7% |

退職金やまとまった資金を運用するため | 9.3% |

緊急時や不測の事態への備え | 8.0% |

短期売買益(キャピタルゲイン)を狙うため | 8.0% |

将来子ども・孫などに資産を残すため | 7.5% |

住宅購入・リフォームなど大きな支出に備えるため | 4.9% |

結婚・出産などライフイベント費用を準備するため | 3.9% |

高額商品の購入資金をつくるため | 2.8% |

その他 | 1.2% |

複数回答可

投資の主な目的(複数回答可)では、「老後の生活資金を準備するため」が54.4%と過半数を占め、将来への備えとしての投資意識の高さがうかがえます。

続いて「税制優遇制度(NISA・iDeCoなど)を活用するため」(40.9%)、「日常の生活費・副収入を得るため」(39.4%)が上位に入りました。

年代別に見ると、「老後の生活資金」は全年代で高いものの、20代では「税制優遇制度の活用」(38.6%)や「日常の生活費・副収入」(38.6%)も同程度に重視されています。一方、50代以上では「配当・株主優待など安定的なインカム収入を得るため」の割合が他の年代より高くなる傾向が見られました。

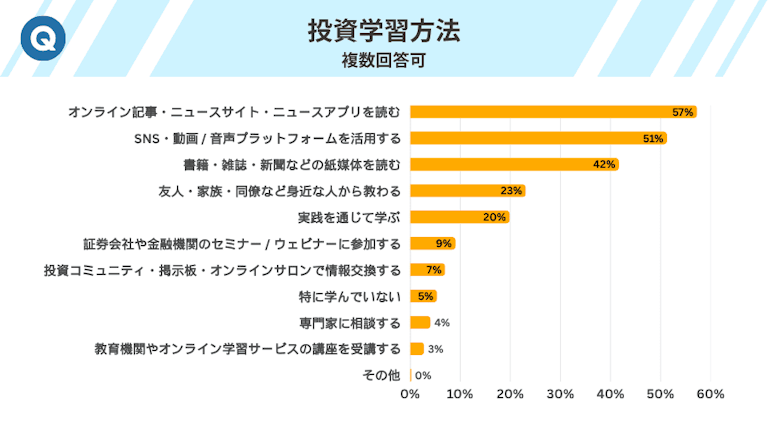

投資の学習方法:オンライン情報が圧倒的主流、実践から学ぶ層も

投資学習方法 | 割合 |

|---|---|

オンライン記事・ニュースサイト・ニュースアプリを読む | 57.3% |

SNS・動画 / 音声プラットフォームを活用する | 51.3% |

書籍・雑誌・新聞などの紙媒体を読む | 41.7% |

友人・家族・同僚など身近な人から教わる | 23.1% |

実践を通じて学ぶ | 19.9% |

証券会社や金融機関のセミナー / ウェビナーに参加する | 9.1% |

投資コミュニティ・掲示板・オンラインサロンで情報交換する | 7.0% |

特に学んでいない | 5.4% |

専門家に相談する | 4.1% |

教育機関やオンライン学習サービスの講座を受講する | 2.8% |

その他 | 0.3% |

複数回答可

投資に関する学習方法(複数回答可)では、「オンライン記事・ニュースサイト・ニュースアプリを読む」が57.3%でトップ、次いで「SNS・動画 / 音声プラットフォームを活用する」が51.3%と、デジタル媒体からの情報収集が主流であることが鮮明になりました。

「書籍・雑誌・新聞などの紙媒体を読む」は41.7%、「友人・家族・同僚など身近な人から教わる」は23.1%でした。

また、「実践を通じて学ぶ(デモ取引 / 少額投資含む)」も19.9%と、経験から学ぶ姿勢も見られます。

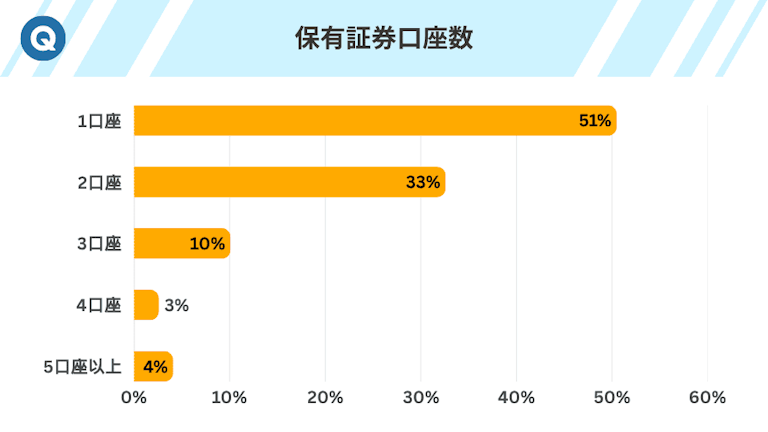

証券口座の保有と利用実態:複数保有も実利用は絞り込み

保有証券口座数 | 割合 |

|---|---|

1口座 | 50.5% |

2口座 | 32.6% |

3口座 | 10.1% |

4口座 | 2.6% |

5口座以上 | 4.1% |

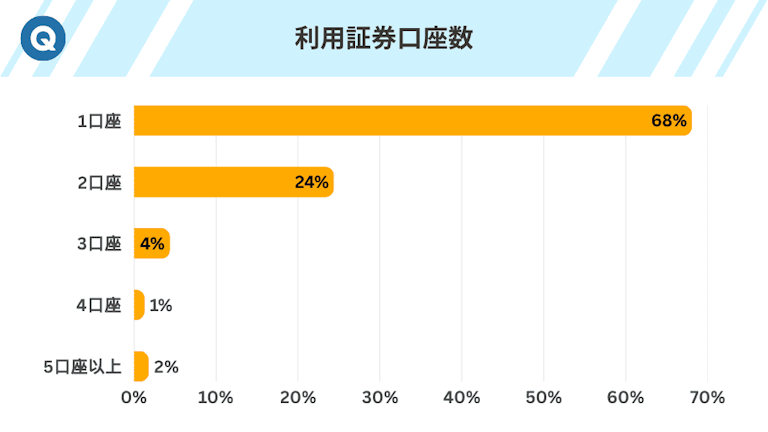

利用証券口座数 | 割合 |

|---|---|

1口座 | 68.1% |

2口座 | 24.4% |

3口座 | 4.4% |

4口座 | 1.3% |

5口座以上 | 1.8% |

現在保有している証券口座数は、「1口座」が49.5%と約半数を占める一方、「2口座」(32.6%)、「3口座」(10.1%)と複数口座を保有する人も半数近くにのぼります。

しかし、実際に「取引に利用している」口座数を見ると、「1口座」が68.1%と大幅に増加し、「2口座」は24.4%に減少します。

このことから、多くの投資家が情報収集や用途に応じて複数の口座を開設しつつも、主要な取引は特定の口座に集約している実態がうかがえます。

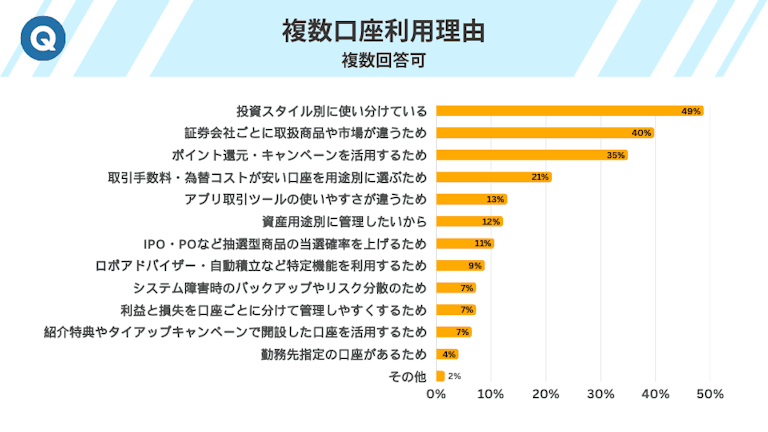

複数口座利用理由 | 割合 |

|---|---|

投資スタイル別に使い分けている | 48.8% |

証券会社ごとに取扱商品や市場が違うため | 39.8% |

ポイント還元・キャンペーンを活用するため | 35.0% |

取引手数料・為替コストが安い口座を用途別に選ぶため | 21.1% |

アプリ取引ツールの使いやすさが違うため | 13.0% |

資産用途別に管理したいから | 12.2% |

IPO・POなど抽選型商品の当選確率を上げるため | 10.6% |

ロボアドバイザー・自動積立など特定機能を利用するため | 8.9% |

システム障害時のバックアップやリスク分散のため | 7.3% |

利益と損失を口座ごとに分けて管理しやすくするため | 7.3% |

紹介特典やタイアップキャンペーンで開設した口座を活用するため | 6.5% |

勤務先指定の口座があるため | 4.1% |

その他 | 1.6% |

特定選択肢の選択者

複数回答可

複数口座を使い分ける理由(複数回答可)としては、「投資スタイル別に使い分けている(長期保有 / 短期トレードなど)」(48.8%)が最も多く、次いで「証券会社ごとに取扱商品や市場が違うため」(39.8%)、「ポイント還元・キャンペーンを活用するため」(35.0%)が続きました。

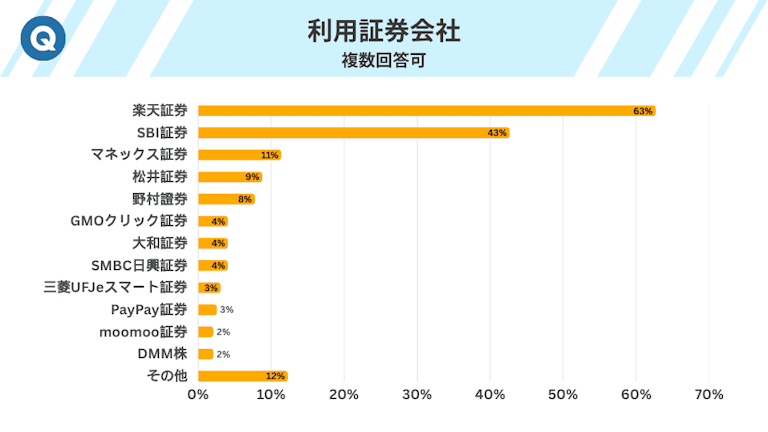

利用証券会社:ネット証券の利用が中心

利用証券会社 | 割合 |

|---|---|

楽天証券 | 62.7% |

SBI証券 | 42.7% |

マネックス証券 | 11.4% |

松井証券 | 8.8% |

野村證券 | 7.8% |

GMOクリック証券 | 4.1% |

大和証券 | 4.1% |

SMBC日興証券 | 4.1% |

三菱UFJeスマート証券 | 3.1% |

PayPay証券 | 2.6% |

moomoo証券 | 2.1% |

DMM株 | 2.1% |

その他 | 12.3% |

複数回答可

現在、実際に取引や残高管理で利用している証券会社(複数回答可)では、「楽天証券」の利用者が62.7%と多く、続いて「SBI証券」が42.7%となりました。

これらネット証券を中心に、多くの投資家に活用されています。

3位以下は、「マネックス証券」(11.4%)、「松井証券」(8.8%)、「野村證券」(7.8%)などが挙げられ、投資家の選択肢は多岐にわたることが示されました。

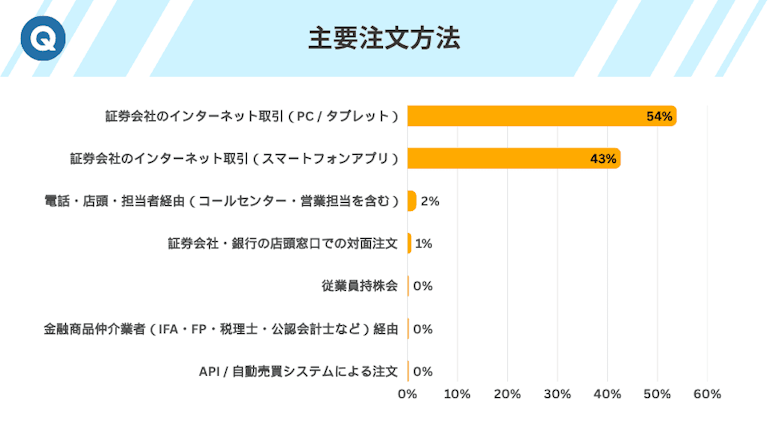

注文方法と投資対象商品:オンライン取引とNISA運用が中心

主要注文方法 | 割合 |

|---|---|

証券会社のインターネット取引(PC / タブレット) | 53.9% |

証券会社のインターネット取引(スマートフォンアプリ) | 42.7% |

電話・店頭・担当者経由(コールセンター・営業担当を含む) | 1.8% |

証券会社・銀行の店頭窓口での対面注文 | 0.8% |

従業員持株会 | 0.3% |

金融商品仲介業者(IFA・FP・税理士・公認会計士など)経由 | 0.3% |

API / 自動売買システムによる注文 | 0.3% |

主に利用する注文方法は、「証券会社のインターネット取引(PC / タブレット)」が53.9%、「証券会社のインターネット取引(スマートフォンアプリ)」が42.7%と、オンライン経由の取引が9割以上を占めています。

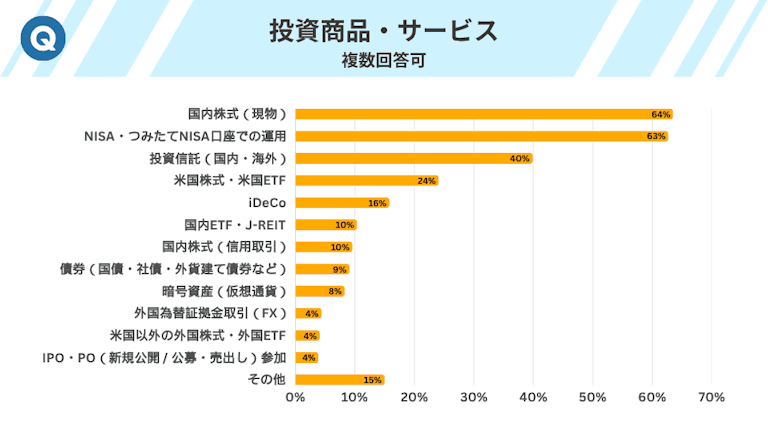

投資商品・サービス | 割合 |

|---|---|

国内株式(現物) | 63.5% |

NISA・つみたてNISA口座での運用 | 62.7% |

投資信託(国内・海外) | 39.9% |

米国株式・米国ETF | 24.1% |

iDeCo | 15.8% |

国内ETF・J-REIT | 10.4% |

国内株式(信用取引) | 9.6% |

債券(国債・社債・外貨建て債券など) | 9.1% |

暗号資産(仮想通貨) | 8.3% |

外国為替証拠金取引(FX) | 4.4% |

米国以外の外国株式・外国ETF | 4.1% |

IPO・PO(新規公開 / 公募・売出し)参加 | 3.9% |

その他 | 15.0% |

複数回答可

現在投資・投機を行っている商品・サービス(複数回答可)では、「国内株式(現物)」が63.5%で最も多く、次いで「NISA・つみたてNISA口座での運用」が62.7%と高い割合を示しました。

新NISA制度の浸透がうかがえます。その他、「投資信託(国内・海外)」(39.9%)、「米国株式・米国ETF」(24.1%)も人気があります。

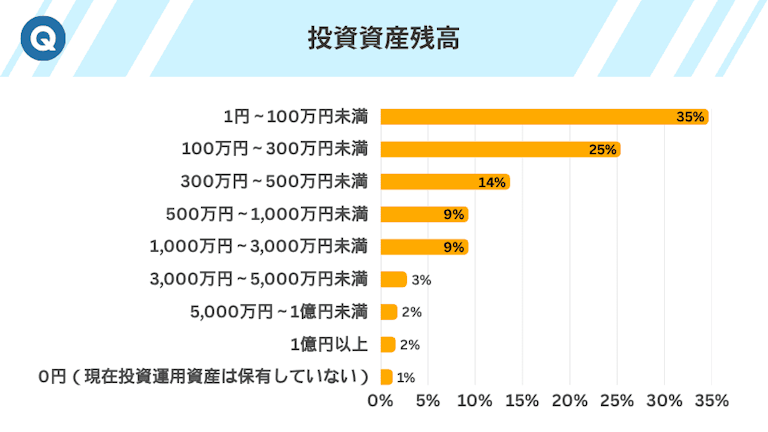

運用資産と投資損益

回答者の世帯年収は、「200万円未満」(31.1%)、「300~500万円未満」(28.8%)が多く、幅広い収入層が投資を行っています。

投資資産残高 | 割合 |

|---|---|

1円~100万円未満 | 34.7% |

100万円~300万円未満 | 25.4% |

300万円~500万円未満 | 13.7% |

500万円~1,000万円未満 | 9.3% |

1,000万円~3,000万円未満 | 9.3% |

3,000万円~5,000万円未満 | 2.8% |

5,000万円~1億円未満 | 1.8% |

1億円以上 | 1.6% |

0円(現在投資運用資産は保有していない) | 1.3% |

現在の投資運用資産残高は、「1円~100万円未満」(34.7%)が最も多く、次いで「100万円~300万円未満」(25.4%)となっており、比較的少額から投資を始めている層が多いことがわかります。

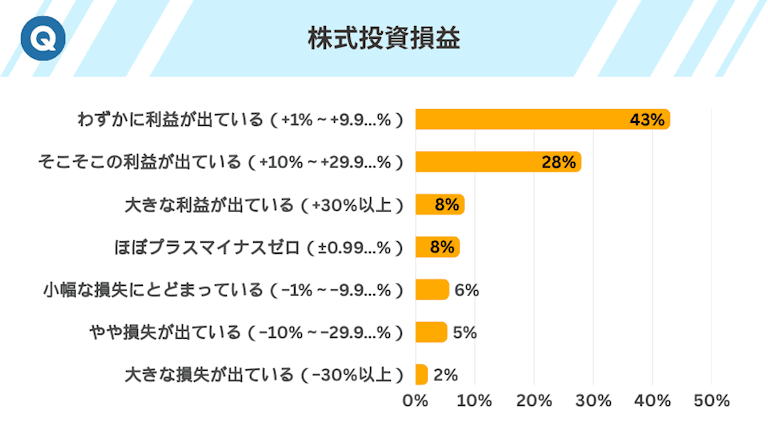

株式投資損益 | 割合 |

|---|---|

わずかに利益が出ている(+1%〜+9.9…%) | 43.0% |

そこそこの利益が出ている(+10%〜+29.9…%) | 28.0% |

大きな利益が出ている(+30%以上) | 8.3% |

ほぼプラスマイナスゼロ(±0.99…%) | 7.5% |

小幅な損失にとどまっている(−1%〜−9.9…%) | 5.7% |

やや損失が出ている(−10%〜−29.9…%) | 5.4% |

大きな損失が出ている(−30%以上) | 2.1% |

これまでの株式投資のトータル損益については、「わずかに利益が出ている(+1%〜+9.9%)」(43.0%)が最多で、「そこそこの利益が出ている(+10%〜+29.9%)」(28.0%)と合わせると、約7割がプラスの運用成績を上げています。

一方で、「やや損失が出ている(−10%〜−29.9%)」(5.4%)や「大きな損失が出ている(−30%以上)」(2.1%)という回答も見られました。

損失経験と要因、リスク対策:約7割が損失経験、最大の原因は「売買タイミング」

株式投資損失経験 | 割合 |

|---|---|

はい(売却して損失を確定したことがある) | 42.5% |

はい(売却はしていないが含み損を経験したことがある) | 25.9% |

いいえ(損失を経験したことはない) | 31.6% |

株式投資でこれまでに損失を経験したことがあるかという問いには、「はい(売却して損失を確定したことがある)」が42.5%、「はい(売却はしていないが含み損を経験したことがある)」が25.9%と、合わせて68.4%の投資家が何らかの形で損失を経験しています。

「いいえ(損失を経験したことはない)」は31.6%でした。

損失発生理由 | 割合 |

|---|---|

売買タイミングを誤った | 40.2% |

基礎知識が不足していた | 33.3% |

相場全体の急落・外部ショックの影響 | 32.6% |

感情に流された取引 | 28.0% |

銘柄選定や市場動向の情報収集・調査が不十分 | 24.6% |

投資目的・運用ルールを決めていなかった | 22.0% |

リスク管理が不十分 | 15.5% |

投資先企業の不祥事・業績悪化 | 8.7% |

分散投資ができていなかった | 4.5% |

手数料や税負担を考慮せず取引コストがかさんだ | 2.7% |

為替・金利・原材料価格などマクロ要因を見誤った | 1.9% |

信用取引・レバレッジ取引で損失が拡大した | 1.9% |

その他 | 1.1% |

特定選択肢の選択者

複数回答可

損失が発生した主な理由(複数回答可、損失経験者のみ対象)としては、「売買タイミングを誤った(高値掴み / 早すぎる損切りなど)」が40.2%で最も多く、テクニカルな判断の難しさが浮き彫りになりました。

次いで「投資そのものをほとんど勉強しておらず基礎知識が不足していた」(33.3%)、「相場全体の急落・外部ショックの影響」(32.6%)、「感情に流された取引(焦り・欲・恐怖による衝動売買)」(28.0%)が続きました。

リスク軽減方法 | 割合 |

|---|---|

余剰資金で運用する | 70.8% |

資産・地域を分散して投資する | 50.4% |

少額を定期積立し、長期で保有する | 43.2% |

事前に損切りラインや投資上限額を決めておく | 35.6% |

経済ニュースや企業情報を継続的にチェックする | 19.7% |

レバレッジ取引を控える | 17.4% |

ポートフォリオを定期的にリバランスする | 16.3% |

低コストのインデックスファンド / ETFを選ぶ | 12.1% |

株式と相関の低い資産を一部組み込む | 7.2% |

専門家に相談し、自分のリスク許容度を確認する | 3.0% |

その他 | 0.8% |

特定選択肢の選択者

複数回答可

投資リスクを抑えるために有効だと思う方法(複数回答可、損失経験者のみ対象)では、「余剰資金(生活防衛資金とは分けた余裕資金)で運用する」が70.8%と圧倒的に多く、無理のない範囲での投資を心掛けている様子がうかがえます。

続いて「資産・地域を分散して投資する」(50.4%)、「少額を定期積立し、長期で保有する」(43.2%)が上位に挙がりました。

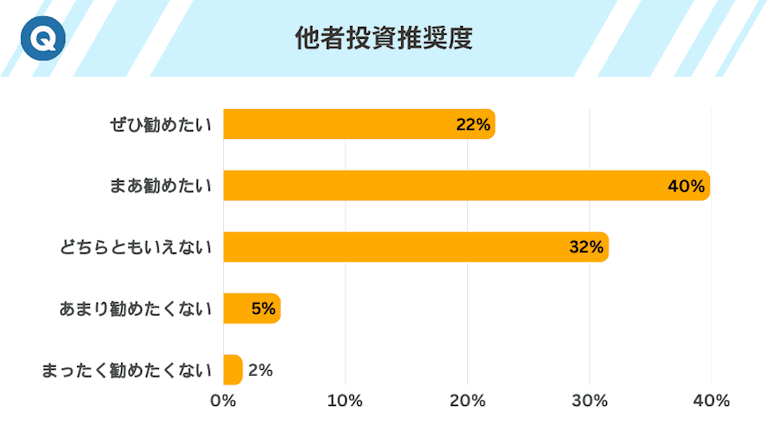

他人への推奨度:「まあ勧めたい」が約4割

他者投資推奨度 | 割合 |

|---|---|

ぜひ勧めたい | 22.3% |

まあ勧めたい | 39.9% |

どちらともいえない | 31.6% |

あまり勧めたくない | 4.7% |

まったく勧めたくない | 1.6% |

友人や同僚が株式投資を検討している場合、どの程度おすすめしたいかという質問では、「ぜひ勧めたい」(22.3%)と「まあ勧めたい」(39.9%)を合わせると62.2%が肯定的な意見を示しました。

「どちらともいえない」は31.6%、「あまり勧めたくない」は4.7%、「まったく勧めたくない」は1.6%でした。

自身の経験を踏まえ、一定の推奨意向があるものの、慎重な姿勢も見受けられます。

業界・社会への示唆

今回の調査結果から、日本の個人投資市場は、NISA制度の普及とネット証券の利便性向上を背景に、裾野が着実に広がっていることが確認できました。

特に若い世代の投資への関心が高まっており、情報収集手段もデジタル化が進んでいます。これは、金融リテラシー向上の機会が増えている一方で、情報の質を見極める能力が一層求められることを意味します。

ネット証券が広く活用されている現状は、投資家にとって手数料の低減やサービスの多様化といったメリットをもたらしています。各証券会社は、今後もそれぞれの特色を活かし、投資家のニーズに応じた商品開発や情報提供を通じて、市場全体の活性化に貢献していくことが期待されます。

また、多くの投資家が損失を経験し、その原因として「知識不足」や「売買タイミングの誤り」を挙げている点は、継続的な投資教育の必要性を示唆しています。特に、感情に左右されない冷静な判断力や、自身のリスク許容度を正確に把握することの重要性を啓発していく必要があります。